『みどり幼稚園の魅力』ということで、本園の魅力【自園による解説】と

満3歳児からの4年間を本園で過ごしてくださった【山本さん(本園卒園生)のお父様からいただいた本園の感想】のご紹介です。

みどり幼稚園の魅力はなんですか?

【自園による解説】

本園の魅力は、

満3歳~5歳児の本園が大切と考える子どもたちの人生の『宝』を授けるための環境や条件が揃っていることです。

- ① 1つ目の環境は、子どもが歌い、走り回まわり、常に運動状態を保つことのできる広い園庭とイメージ遊びがしやすく、子どもが無自覚のうちに腕力が鍛えられる大型遊具(冒険の城)や小動物と出会えることができる森に近い園庭がある(物的環境が整備されている)ことです。

子どもは自然の中へ連れ出すと目を輝かせ、普段なかなか落ち着きのない子も落ち着きをとり戻します。ビオトープに住むメダカやドジョウ、草むらの影に潜むヤモリやトカゲ、石の裏のダンゴムシ等の出会いは、子どもたちの興味を駆り立てます。テレビやスマホ、YouTubeはできるだけ子どもから遠ざけ、自然と触れ合える時間や環境を保障してあげることがとても大切です。

- ② 2つ目は、本園には『気力(自分を信じて打ち込める力)』と『体力(健康)』と『自分も仲間も大切に思える心(思いやりの心と誠実さ)』を培うための本園保育方針に沿って意思統一された誠実であたたかい職員がいる(人的環境が整備されている)ことです。

パナソニック(旧松下電器産業)の創設者、松下幸之助さんの言葉に

『人を困らせない・言い訳をしない・人をたてる』

という人生を大成するための3原則がありますが、

続けて人生を謳歌するためのコツも諭してくれています。

『上司のせい、部下のせい、タイミングのせい、景気のせい、全部自分以外の何かのせいにする人の周りからは、静かに人も幸せも離れていく。

責任を引き受ける人間にしかチャンスは巡ってこない。

人間、感謝の気持ちを失った時から、墜落がはじまる。

なぜなら、感謝と言うのは、謙虚さの表れやからや、

それは相手を尊重し、自分を過信しないということや、

そしてその根底には、おかげさまと言う気持ちがある。

そしてどうすればできるかと考える人には、道が開ける。運も味方する。』

本園職員も『謙遜・情熱・徹底』と言う言葉を胸に日々保育に向き合っておりますが、

本園にいる先生たちがまず、健康で活気にあふれ、自らの人生を謳歌できる人であり、人に対しても誠実であたたかい心の持ち主であることが、幼児教育者である前に、人としてとても大切な要素だと考えます。 - ② 2つ目は、本園には『気力(自分を信じて打ち込める力)』と『体力(健康)』と『自分も仲間も大切に思える心(思いやりの心と誠実さ)』を培うための本園保育方針に沿って意思統一された誠実であたたかい職員がいる(人的環境が整備されている)ことです。

- そして松下幸之助助言さんの助言にもあるように常に感謝の気持ちと謙虚さを持ち合わせて、どうすればできるかを考えられる子どもたちになれるよう職員一同力を合わせて、日々の保育を工夫していきたいと考えます。

- ③ 3つ目は、幼稚園型の認定こども園であるということです。

乳児に遠慮せずともダイナミックな保育や遊びに集中できるのが幼稚園型の特徴の一つですが、加えて本園では土曜日保育も週に一度の特別な日と考えて、普段の保育ではなかなかできないようなことにチャレンジできる日としております。またこの日は、朝から夕方までの全時間帯をとうして異年齢で過ごすことができるのも、子どもたちにとっては互いに頼り頼られる関係を1日をとおして構築できる大切な日でもあります。

また本園のように1号児が全体の90%を占める認定こども園では、どんな教育を受けさせたいかの選択権が市ではなく、保護者にあることも重要な要素です。

幼保連携型では入所要件は教育方針の一致ではなく、共働きで働く時間の多い方から優先に入園が決定されます。

また認定こども園の最も大きな問題点である1号児と2号児間の教育時間の格差についても依然残っています。

一方本園では、1号児の無償の預かり保育を朝の8時から夕方の16時までの8時間を保障することで、本園が大切と考える幼児教育を1号児や2号児に関係なく保障することができております。

この事は、子どもたちにとって良いだけでなく、教員にとってもどの子にも平等に向かいやすく、保育カリキュラムも立てやすいというメリットがあります。

また本園に入園いただく際も、相性テストにより教育方針が一致したご家庭から入園できるので、本園職員も本園保育方針に沿った幼児教育に力や情熱を注げば注ぐ分だけ、保護者にも感謝されるので、職員の努力が報われやすいというところもとても大きな職員のモチベーションとして有効です。

これは私が実際に経験したことですが、公立の保育所等では、様々な教育方針を持つ保護者の皆様が集まっておられますので、ある保護者は、文字指導に力を入れてほしいと考えたり、ある保護者は、文字指導よりも、絵本読みや外遊びをしっかりと保障してほしいと考えたり、ある保護者は、教育内容よりも安全だけを見てくればいいという考え方の保護者もおられ、様々な考えをもつ保護者がいる中での懇談会は、園や先生が大切と考える保育に対して理解を得るのはなかなか至難の業なんだな。先生たち大変だなと言う印象を受けました。

その点本園の職員は、入園前に本園の目指す教育方針について共感し入園くださった方がほとんどですので、頑張った分だけ保護者の皆様からも感謝のお言葉もいただけますし、一緒になって子どもたちを励ましてくれたりもしますのでとても働きやすい、保育に情熱を注ぎやすい環境です。

- ④ 4つ目は、本園が少人数制であると言うことです。

例えば本園では、朝の会の実験で、子どもたちには、なんで?不思議?の体験をたくさんしてもらって、科学好きになってもらいたいと考えております。だから毎年年長さんには前に出てきてもらって、様々な不思議体験を体全身で経験してもらうということにも力をいれておりますが、もし本園の年長児が1クラスではなく2クラスも3クラスもあったら、こんな経験を全員にさせてあげることは到底できないなぁって思うこともたくさんあります。

年長児の卒園発表前の茶話会で見ていただく、私たち職員から子どもたちに贈れる最後のメッセージビデオも同じです。これも少人数だからこそできる技(プレゼント)です。

一人ひとりの子どもたちの課題に向き合うときの表情や、一生懸命な顔つき、時には悲そうな顔をとらえてカメラに残し、それを集めて思い出のビデオアルバムに反映させるという1年越しの作業。いくらプロのカメラマンを雇っても本園のアルバムのようには絶対にならないと思います。子どもたちの感動の瞬間、瞬間に出逢うには、まさに1年を通して子どもたちが奮闘しているすぐそばにいて、ナショナルジオグラフィックを作るスタッフぐらいの意気込みを持ってしない限りはそう簡単にはできないと思います。

このビデオ作成の1番の目的は、本園の子どもたちが、小学生になったときに、初めて机に向かってする教科学習に直面したときに、年長の1年間で体全身を使って先生と教室の仲間と共に経験した『僕って私ってやればできるんだ』という自信と、教室の仲間といっしょに感じた喜びを忘れないためです。

もう一つの理由は、私たち保育士が、日々子どもたちと本園で過ごすことができたのは、保護者の皆様が本園を選択し、私たちを信じて子どもたちを託してくださったおかげですので、その保護者の皆様へのお礼の気持ちです。

時に私たち職員の失敗を許し、日頃は私たち職員を笑顔で支えてくださったすべての保護者の皆様への感謝の気持ちです。

保護者の皆様が、お仕事で忙しくされている間、子どもたちがどのように私たち職員と本園で過ごしていたのかが少しでも映像で伝えれればいいなあと思い、子どもたちの顔の後ろに、保護者の皆様の顔を思い浮かべながら毎年制作しております。

- 以上、前置きが長くなりすぎましたが、

令和8年4月からは、本園でも共働き家庭を対象にした4月から満3歳の誕生日の前日までの認可外預かり保育【2歳児プレスクール】に対する無償化が始まります。

そこでこの度、満3歳になるまでは他園に在園し、満3歳になる前日から本園に転園くださり、卒園までの約4年間、本園の幼児教育を経験された山本さんのお父様にアンケートをお願いしました。

山本様には、他園の良いところも色々とご存じの上で、本園と他園との違いもご経験により色々と感じてくださったことと思い、意を決して、本園卒園まで4年間を経験いただいてどうお感じになられたかの感想をお願いした次第でした。

結果、快く引き受けてくださいました。

私たちは、山本様からいただいたお手紙を読んで、私たちの努力が報われた。疲れが、どっと吹き飛んだ。涙が止まらなかった。等、4年間私たちをいつも笑顔で支えてくださった山本さんのお父様とお母様のお顔を思い浮かべながら読ませていただきました。

本当に『また明日からの保育に情熱を注ぐぞ!』と思える力となりました。

まだまだ至らないわたしたちにまずは信頼を寄せ、支えてくださった山本さんのお父様、お母様、4年間本当にありがとうございました。

但し、もちろん山本様からいただいたこのお手紙は、わたしたち職員を励ます意味でも、本園の良いところを中心に書いてくださったこととは、私たちも理解しております。

よって皆様も、このお手紙を読んでくださる際は、そういった意味も理解しつつ読んでくだされば幸いと考えます。 - ③ 3つ目は、幼稚園型の認定こども園であるということです。

満3歳児からの4年間を本園で過ごしてくださった

【山本さん(本園卒園生)のお父様からいただいた本園の感想】

山本さんは三姉妹の末っ子で、上の二人は別の幼稚園だったため、親としても初めてのみどり幼稚園でした。また、山本さんが満三歳になるまでは、また別の園に預けていたため、以下の文章は、それらの3つの園を経験した親としての感想となります。

先ず、みどり幼稚園を選んだ理由は、「最も家から近い」ということでした。そして、「身体づくりをちゃんとしてくれる」、「給食(玄米・お雑魚・キャベツなど)がしっかりしている」「先生が必ず褒めてくれる」など近所の方の評判が軒並みよく、以前から興味はありました。その一方で、正直、見た目が古く狭い環境に少し不安もあり二の足を踏んでいました。最終的には、定員数が少ないため、卒園するときにはみんながみんなのことをしっかりと知っている「人間として深く付き合える仲間」ができることに期待し、満三歳からの転園を決断しました。

満三歳で入園した初日、園庭を裸足で駆け回り、泥だらけになって遊んでいる子どもたちを見て微笑ましくもありましたが、「この激しい環境の中でウチの末っ子はやっていけるのか?」と少し不安になりました。ただ、翌日には先生方の丁寧なフォローで「先生だいすき!」、お兄さんお姉さんにもいっぱい可愛がってもらえて「幼稚園たのしい!」と言ってくれて、すごく安心したことを覚えています。

コンパクトな環境の最大のメリットは、満三歳~年長まで一緒に遊べることに尽きると思います。例えば、ウチの子が年少のとき、「〇〇ちゃんが逆上がりしてるから、私もできるはず!」と年上のお友だちを見て一種の勘違い?思い込み?をして、小さな手にマメを作りながら必死に鉄棒の練習を行い、先生方に見守り・励ましていただきながら、年少の時には逆上がりのみならず、連続逆上がりまで出来たときには、感動よりも先に衝撃を受けました。

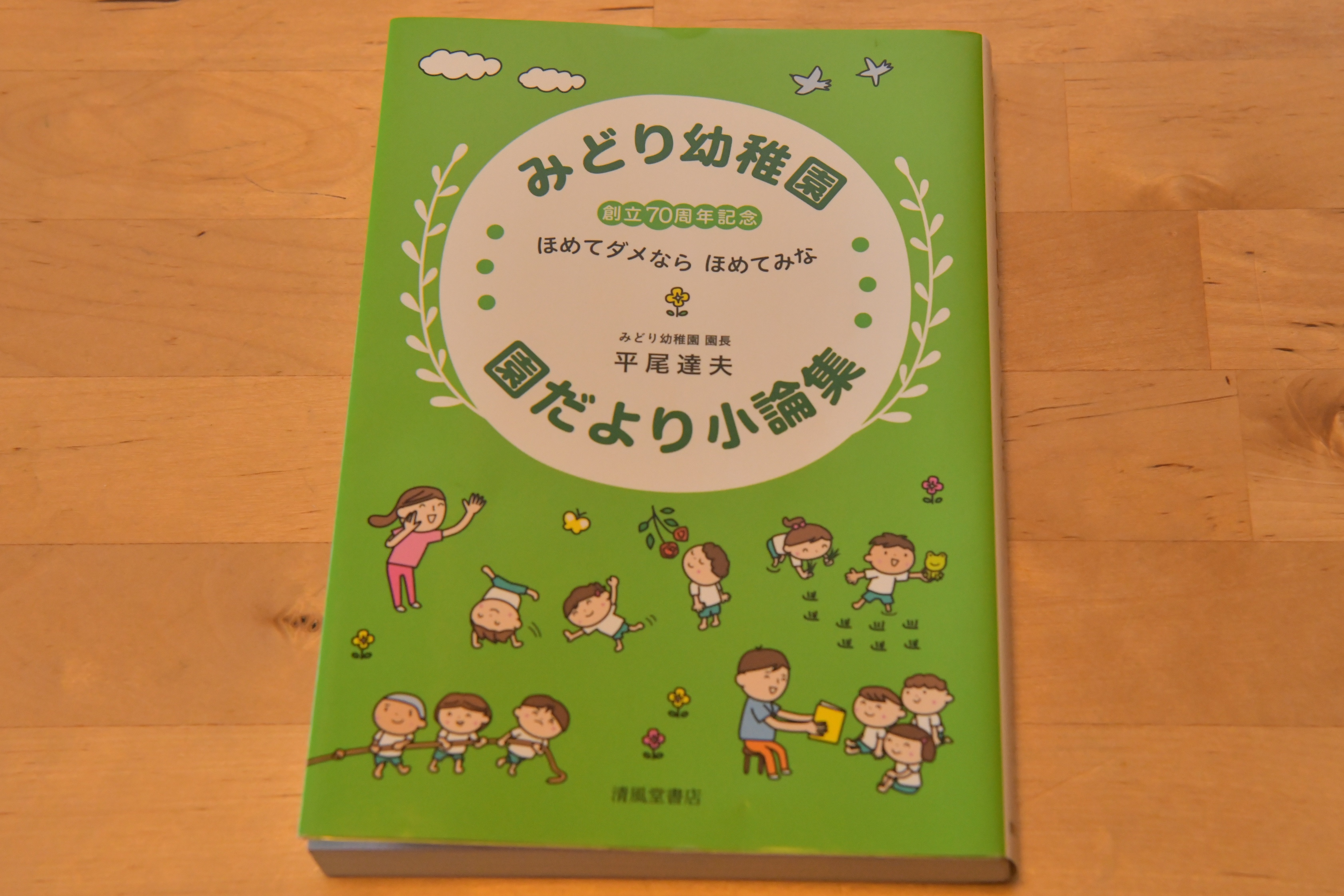

その経験は、ウチの子にとって「体操が得意!」という自信につながり、他の初めてのことに対しても「がんばるきもち!あきらめないきもち!」と声に出し、自らを鼓舞しながら挑戦できる強い子に育ったことには感謝しかなく、これもひとえに、全学年で一緒に目一杯遊べる物理的環境、お互いに切磋琢磨できる心理的安定性を整える仕組みをみどり幼稚園が長い歴史をかけて作り上げてこられた成果だと思います。

環境面では、満三歳~年長までが全力でめいっぱい遊べる『冒険の城』をはじめとする遊具、すべてが砂場のような柔らかい土の園庭(雨が降ったら先生も一緒に泥だらけになって川を作れる幼稚園はココだけかも)、木登りができる樹木、みどり幼稚園の環境への工夫を挙げるとキリがありません。

加えて、先生方の子どもたちへの想いが大変ありがたく、常に子どもたちに全力で向き合い(鬼ごっこやドッジボールも全力でやってくれる)、全力でほめてくれて、「絶対できる!」と全力で子どもたちを励まし、全力で子どもたちを抱きしめ「大好き!!」を伝えてくれます。

また、各イベントやお手紙で園長先生がお話しされる一言一言に、園児に対する想いや、幼稚園教育に対するご自身の想いが詰まっていて、3人目の子育てでしたが、親として大変勉強になり、さらには、その園長先生の想いを先生・スタッフの方々が全力で体現されていること、そして何よりも、事実として子どもたちが自己肯定感をしっかりと育み、楽しそうに活き活きと成長しているというエビデンスが出ていることがみどり幼稚園の真価だと言えます。

子どもたちにとって、家族以外の大人がその様に接してくれる絶対的な心理的安定性の中で、生物学的にみた「ヒト」の発達段階において「いま、この時期に成長・発達に体験しておくとベストなこと」を『すぐにはできないけど努力をすれば達成できる7つ課題』として挑めた子どもたちは本当に幸せだと思います。

その集大成である卒園式は大変感動的でした。

7つ課題に園児がひとりひとり挑戦し、自分の子どもが課題をクリアしていく感動の中、実際にあったシーンとして、どうしても逆上がりができなかった園児がお友だちに、「ねえ、みんな。ぼくにがんばれ!って応援して!」と伝え、園児が(もちろん保護者一同も)、「がーんばれ!がーんばれ!!」という声援の中で逆上がりを成功させた場面がありました。大歓声が沸き、とても感動したのと同時に、「応援して!」と素直に言える子どもの強さ、それに呼応して全力で応援できる園児たちの素直さ、その声援を全力で受け止め自らの力として不可能を可能にする精神力、そして、それまでに鍛え上げられてきた身体、これらの全てはみどり幼稚園で培われてきたもので、その全てをウチの子も含め卒園生がみんな持っていると思うと、大変誇らしく、みどり幼稚園に入れて本当に良かったと改めて感じた瞬間でした。

ウチの子は卒園してからもみどり幼稚園が大好きで、英語教室にも通いながら、小学校になった今でも先生方にハグしてもらい、励まし、応援していただいています。

布施小学校の隣に、古く小さな幼稚園があります。

ただ、そこには、全力で遊び・学べるこれ以上ない環境があり、おしみない愛情を全力で注いでくれる先生方がいる、子どもたちにとって最高の3~4年間を過ごせる場所であると断言できます。

(新春ダディーの会にて)