本園の教育目標と本年度重点的に取り組む目標・計画

子どもが賢くなるためにはまず健康でなければならない。(この大前提は職員も同じで)健康な身体にこそ根気力・集中力が宿り好奇心が生まれるのである。どんな時代になろうとも、人間の発達過程の基本はそんなに変わるものではなく、まして生物進化の時間的スケールから見ると100年や1000年は不変とみてもよい。本園には、他園にはない細かなルールがある。

これらのルールはすべて、先生と子どもたちがゆったりすごせる時間を捻出するために策定されたものである。初めはこれらのルールに慣れることに時間を要するかもしれないが、このルールのおかげで守られる保育や時間があることに気づく。

ルールの中には保護者の皆さんにもご協力いただいているものもある。決まった時間にお迎えに来ていただくというルールである。このルールによって本園での一斉保育が3時迄可能となっている。

絵本の読み聞かせも、楽しく園庭で遊ぶ時間も、側転やこままわしや太鼓の時間もすべてが1・2号児に関係なく日々の保育計画に網羅することができている。

朝の会の時間を避けて登園して頂くのも、朝の会で子どもたちの聴く力や科学への興味や集中力を妨げないための大切な時間をともに演出していただくためである。

預かり保育の申込や提出物を2日間で提出頂くのも、他園よりも厳しいように感じるが、このおかげで先生たちの集金や情報収集にかかる時間が短縮できている。

このように本園には、子どもたちと先生たちとのあっという間に過ぎてしまう幼児期のかけがえのない時間をできる限り有効的に過ごすための様々なルールがある。

以下は、本園の教職員が本園の教育目標を達成して行くために、互いを信じ、硬く手を取りあって職務を全うするためのルールである。

1、本園の教育目標と本年度重点的に取り組む目標・計画

本園の伝統の子育ては、長年こだわって続けてきた保育方針、保育内容(ホームページでも公開してる)で構成されている。

子どもが賢くなるためにはまず健康でなければならない。まさに『健康こそ賢さ』という言葉に集約されるがこれは本園の基本理念のひとつである。(この大前提は職員も同じで)健康な身体にこそ根気力や集中力が宿り、好奇心が生まれる。心にはゆとりができ、そのゆとりの中で他者を気づかう気持ち(配慮)や優しさ、寛容性(様々な意見を受け入られる心や他者をゆるす心)さえも芽吹く。

どんな時代になろうとも、人間の発達過程の基本はそんなに変わるものではなく、まして生物進化の時間的スケールから見ると100年や1000年は不変とみてもよい。

本年度も本園がこだわり続けてきた伝統の子育てをまず全教職員間で再度確認する。

そして本園の教育を理解し入園して下さった保護者の皆様の期待に答えるべく、

常に愛と情熱をもって子どもたちと向き合い、任された仕事は、早め早めの計画により実行し、日々余裕をもって保育や、各自が任された分掌をこなしていく。

①自己の健康管理に気を配る。朝の園庭の掃除にはじまり1日をとおして子どもたちと一緒に体を動かし、気持ちの良い汗をかけることのありがたさに気付く。

様々な職業がある中、幼稚園教諭という職業は他と比較しても職務をとおして自己の健康を同時に維持することができる職業であることに気付く。

そして健康な体で普段からどの子にも、どの親にも、元気に明るく、誠実に温かく、平等に愛をもって、心にはゆとりを持って、接することができるよう、保育ができるよう努める。

そのためにはまず自身の健康な生活習慣を身につける。

幼稚教育者にとって、自身の基礎体力の変動は、子どもたちの日々の成長や保育環境にとても大きな影響を及ぼすということは自覚しておく必要がある。

本園では子どもたちにルソーの言葉『体力において大人にすれば、やがて理性においても大人になるだろう』にならって朝の会ではランニングをし、日々の保育では、律動を取り入れ、期間を決めて生活点検をし、子どもたちの生活リズムを整えることにも力を注いでいる。

子どもたちの健康や体力向上を図ることこそが、子どもたちの賢さへと繋がる礎となると考えるからである。

どんな試練や逆境に直面しても健康で体力のある人は、すぐに『無理』と判断するのではなく、試行錯誤しながらも解決まであきらめずに答えを導きだすことができるのである。

②園内はいつも清潔に保つ。子どもたちが毎日健やかに、安全に生活できる環境を提供する。各自任された掃除や、保育に直接関係しないような分掌においても、責任を持って誠実にこなす。そうすることが、子どもたちを取り巻く施設や環境を大切にし、結果として子どもたちを大切にすることに繋がることに気付く。

③子どもたちはもちろん、保護者とも普段からコミュ二ケーションを積極的に図り信頼関係を深める。コミュニケーションは、楽しい話も大切であるが、同じ保護者と長々と話すのではなく、いかに多くの保護者に子どもの成長の節目となるような情報やその日の様子できごと等を端的に(手短に要点を押さえて)伝えることが大切である。

子どもたちにとって園は第二の家庭であり、園では職員は子どもたちの母親であり、父親であることを自覚する。もし我が子がこの園にいればこうしてあげたいの気持ちを創造し、それをもう一度教育的観点から見つめ直し、親が持つ子への愛を教師の立場から実現していく。

本年度もパート職員も正規職員も全職員が一丸となって、たとえ職員数が増え、職位は上になったとしても決して傲慢にならず、常に謙遜と周りから学ぶ姿勢と、前述の項目をよく理解し

『穣(みのる)ほど首(こうべ)を垂れる稲穂かな』の精神を忘れず、健康に留意し、子どもたちが園に来てくれることで、保育と言う仕事に日々従事できることに感謝する。

常に愛と情熱をもって子どもたちと向き合い、子どもたちが自分を信じる気持ちと主体性を開花させるためにも、職員同士は互いを信じ、手をつなぎ、ミスをした時こそ、互いに許し合う心を持ってコミュニケーションを図ること。

任された仕事は、早め早めの計画により実行し、日々余裕をもって保育や、各自の分掌に取り組むこと。

をここに決意する。

2、自己点検自己評価 (令和7年度)

| 内 容 | 意見・理由(どうしてそう思ったのか)・改善策等具体的に |

|---|---|

| ・保育目標 (めざす子ども像) ・保育方針 |

たっぷりとした外遊びの時間を通して、子どもたちは想像力や創造力を膨らませ様々な遊びをします。私たちはその姿をみて楽しんだり、時には驚いたり、おもしろい発見は他児にも聞こえるように話したり、伝えたりしています。 異年齢で同じ時間に遊ぶことが多いので、様々な遊びを知り、真似したり、一緒に遊んだりすることで異年齢同士の温かい関係性もできています。 年長児になると「諦めない姿」というのが見て取れます。ただ、それは年長児になったからではなく、入園時からご家庭の協力の元生活リズムを整えていただいているからこそだと思っています。また、その生活リズムを整えるのがどれほど幼児期に大切かは後になって成果が出てくるものですから、私たちがその大切さを保護者にしっかり伝えることも大切にしています。 子どもたちの「諦めない姿」は私たちの想像を超え、どの子にも大きな力を持っている事をよく証明してくれます。その姿を朝の会などを通じて異学年にも見せることで、あこがれの年長さんになりたい!と子どもたちが感じるようになっていきます。本年度も子どもたちの竹のぼりの発表を通じて、友達だけでなく先生や保護者にもすばらしい力を見せてくれました。子どもたち自身もたくさんの人に応援されているんだな、愛されているんだな、自分にはこんな力があったんだという経験ができました。そしてお友達の頑張りをみて、子どもたち同志が自然と応援する温かい心が育まれていると感じています。 |

| ・保育の成果を高めるために ・子どもの現状を知るために |

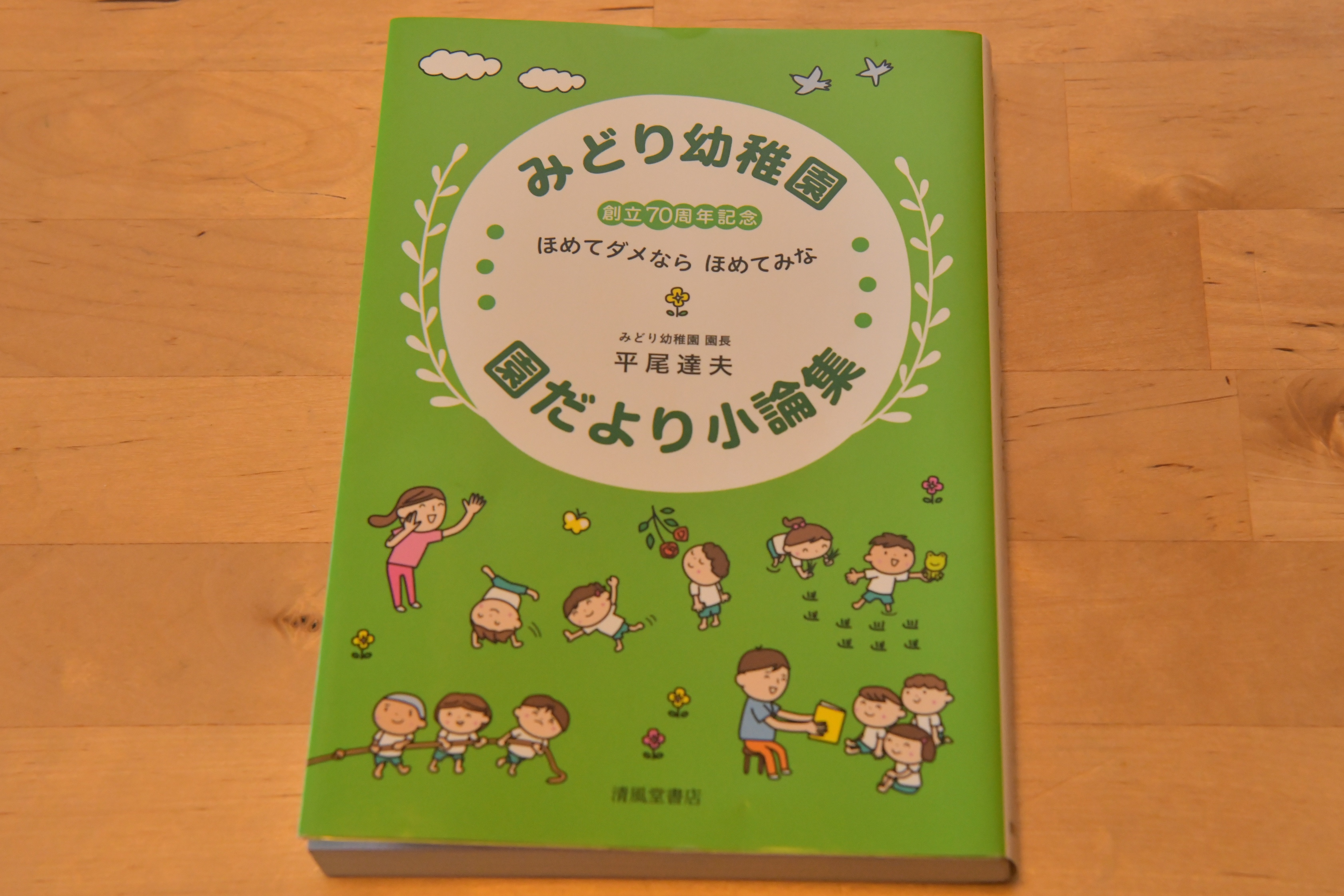

子どもたちの年齢や季節に応じてカリキュラムを毎年見直しています。子どもたちの様子や職員の実践報告を元に、より子どもたちが楽しく、保育士も楽しい保育ができるように心がけています。担任一人が仕事を抱え込まないようフリーの先生が教材作りをしたりと担任を支え、その他の職員も裏から支え、担任が活き活きと子どもたちに向き合えるよう時間の工夫もしています。 本園のフリー職員は担当クラスというのはありませんが、だからこそ全園児をしっかりみることに繋がり、どの子どもたちのこともよく理解し対応できています。また、本園の大切にしている保育方針の一つの「ほめてだめならほめてみな」は全職員共通の意識となっており、どの先生も子どもたちに温かく接することができています。 |

| 保育者としての資質を高めるために | 「一生懸命だと知恵が出る 中途半端だと愚痴が出る いい加減だと言い訳が出る」という武田信玄の言葉を心に、誠実に一人ひとりが働くことで、気持ちの良い職員集団になると思います。みどり幼稚園の保育方針を全職員で意思統一し、本年度もスタートしました。 一生懸命やっていても、誰でもミスする事はありますが、それを正直に言える温かい職員集団を作り、ミスした時はなぜそうなってしまったのか、今後どうするかを考え、次につながる経験をしたと思って対応しています。 職員一人ひとりの良さを理解し、職員がいることへの感謝をいつも忘れないようにするようにしています。 |